企業に求められるAI検索対応(GEO/LLMO/AIO)とは~企業サイト・採用サイトのポイント~

ビジネスヒント

こんにちは、営業課の伊藤です。

AI検索が急激に普及している昨今、サイトのAI検索対応(GEO/LLMO/AIO)が注目されています。

企業サイト・採用サイトに必要な対策は、ズバリ「信頼できる情報を継続的に発信し、AIに正しく理解される構造を整える」ことです。

「いきなりそう言われてもピンと来ない…」という方も大丈夫。この記事では、必要な対応について企業担当者様向けに分かりやすく解説していきます。

目次

はじめに:AI検索が、企業の営業・採用チャンスを左右する時代が来た

最近よく耳にする「AI検索」。ChatGPT、Google Gemini、PerplexityといったAIが、質問に答える形で情報を提示する検索スタイルが広がっています。

従来のGoogle・Yahoo!検索のように人間が「検索結果の一覧」から自分でサイトを選ぶのではなく、AIが「信頼できる情報源」を選び、要約し、噛み砕いて教えてくれる時代になりました。

たとえば、「新潟 製造業 採用」と検索したとき、AIが「地域に根ざし若手育成に力を入れている企業として〇〇株式会社を紹介します」と回答する、ということが既に現実になっています。

もちろん、現時点ではまだまだ検索エンジンからの流入が主流ですが、成長速度はAI検索のほうが圧倒的に速い状況です。AIの普及が加速している今のうちに、AI検索への対応(GEO/LLMO/AIO)を進めておく必要があるのです。

(参考データ)当サイトのAI検索流入の増加状況

実際、当サイトでもAI検索流入の増加率が非常に高く、検索エンジン流入の増加率とは比べ物にならないほどです。

※当サイトのアクセス解析データ(2025年4月1日〜10月22日、前年同期比)より↓

| ChatGPT経由の流入数 | 増加率 4,250% |

|---|---|

| Perplexity経由の流入数 | 増加率 87.5% |

| 検索エンジン(自然検索)経由の流入数 |

増加率 74.14%減少 |

(参考)Googleの動向

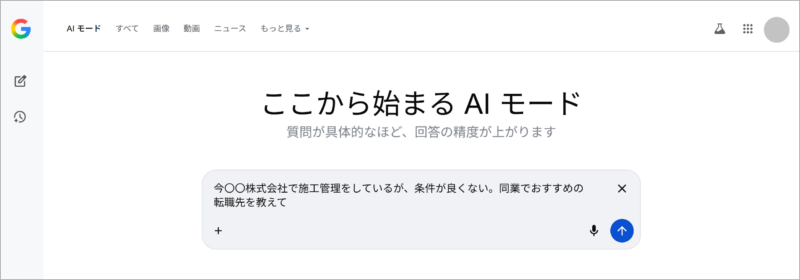

Googleも、他社AIに検索市場の天下を取られまいと、AI検索機能を強化するなど対策を急いでいます。

日本国内のGoogle検索にも最近導入された「AIモード」。

AIモードでの検索例。Google検索と違い、AI相手だと「ふわっとした」相談もしやすいのが魅力。

AI検索対応の「2つの評価軸」とは

では、AIが紹介したくなるのはどんなサイトでしょうか?

AI検索対応は、大きく分けて「①裏側の対策(構造の最適化)」と「②表側の対策(コンテンツ品質)」という2つの評価軸があります。この両輪が重要です。

これは、AIがサイトを評価するときに、まずページの構造(どんな情報がどこにあるか)を解析し、その上で内容(その情報がどんな意味や信頼性を持つか)を理解するという、2つの観点から総合的に判断しているためです。

以下にそれぞれのポイントを解説していきます。

①裏側の対策=構造の最適化

構造の最適化とは、AIに「この会社はどんな情報を持っているのか」を正しく理解してもらうための土台づくりです。基本的に人に見えない部分の、情報設計や構造を整える作業ですので、サイト制作のプロに依頼するのがよいでしょう。

見た目だけでなく、情報の構造や信頼の根拠を整えることで、AIにも人にも伝わる「強いサイト」になります。そのポイントを4点にまとめました。

1. 構造化データの設定

AIは、人間のようにページ全体を見て内容を想像するのではなく、ページ内の「データ構造(=情報の設計図)」を読み取って理解します。そのため、次のように「これは○○の情報です」と明確に示すタグ付けを行うことが有効です。

- 会社情報:

Organization - 代表者:

Person - 所在地:

PostalAddress - 求人情報:

JobPosting - 製品・サービス:

Product/Service - FAQ:

FAQPage - イベント:

Event

こうした情報の分類ルールは、「schema.org」という国際的な規格に基づいて定められています。そして、このルールに沿ってページの裏側に情報を記述する方法を「JSON-LD形式」といいます。つまり、schema.org のルールをJSON-LD形式で書くことで、AIや検索エンジンがページ内容を正確に理解できるようになります。

この一連の作業を「構造化データの設定」と呼びます。

2. メタ情報の整理

ソースコード内のページタイトル(title)や説明文(meta description)を適切に設定します。これらはGoogle等の検索結果画面にも表示されますが、これらを整理しておくとAIにも理解されやすくなります。

- ページタイトル(title)は特に大事な要素です。ページの主題を短く明確に示します。長くしすぎず、できるだけ主要キーワードを冒頭に置きましょう。

例:「企業情報|○○株式会社」 - 説明文(meta description)はAIの要約で補足的に参照されると言われています。ページ内容を文章で簡潔にまとめるとよいでしょう。古い・内容とずれている・誤解を招く記述はむしろマイナスになる可能性もあるので要注意です。

3. URL構造とパンくずリストの最適化

AIはサイトの構成(どのページがどこにあるか)を見て、「この情報がどんな位置付けの内容か」「どのページと関連しているか」を理解しています。そのため、

-

URL(アドレス)を整理して階層を分かりやすくする

-

「パンくずリスト」を設置する

※パンくずリストとは、「トップ > 事業内容 > サービス名」というように、サイト上の現在地を階層順に示したナビゲーションのこと。 -

関連するページ同士を内部リンクでつなげる

といった工夫をすると、AIがページ同士の関係を理解しやすくなります。

4. 発信者や更新日を明確にする

AIは「この情報は誰が・いつ発信したものか」を重視します。そのため、ページ内に発信者名・更新日を明記し、必要に応じて運営会社等の情報もリンクさせておくと、信頼性の高い情報源として評価されやすくなります。

②表側の対策=コンテンツ品質

AI検索は、単にキーワードを拾うのではなく、その情報が信頼できるか・役に立つか・古くないかを重視します。つまり、「表側の対策(コンテンツ品質)」のポイントは次の3点です。

1. 信頼性

AIや検索エンジンがまず注目するのは、「このサイトの情報は信頼できるのか?」という点です。

すなわち「どんな会社が、どんな立場で、何の目的で発信しているのか」が明確に示されているかどうかが重要になります。

たとえば、次のような情報があると信頼性が高まります。

-

代表メッセージ

→どんな人物が、どんな想いで事業をしているのか、どんな価値を提供しているのかを伝える文章。 -

沿革や会社の歩み

→いつ創業し、どのように事業を拡大してきたのかを記載。長年の事業継続や、時代に合わせた挑戦の記録があると、閲覧者にとって信頼感を与えるだけでなく、AIにも「実在し継続的に活動している企業」として認識されやすくなります。 -

表彰歴・認定・資格

→「建設業許可」「ISO認証」「自治体からの感謝状」など、第三者機関から評価を受けた実績は、AIにも人にも信頼の証拠として伝わります。 -

メディア掲載・取材実績

→新聞・テレビ・業界誌などで紹介された記事を紹介。外部のメディアが取り上げていることで「公的な評価がある」と判断されやすくなります。 -

技術や専門性を説明するページ

→たとえば「当社の防水技術の特徴」「製造ラインの自動化への取り組み」など。業界外の人にも分かるように写真や図解で説明することで、専門性が伝わります。

こうした情報がそろっていると、読む人はもちろん、AIにとっても「この会社は実在し、専門分野で信頼できる発信者だ」と認識されやすくなります。

また、どのコンテンツにおいてもできる限り数字やデータ・肩書・引用元などを明示するようにしてください。たとえば「多くの企業」より「県内で30社以上」など具体的な数値を示すことで信頼性が上がります。

2. 有用性

AIや検索エンジンは、「見る人にとって役に立つ情報があるか」をとても重視します。

つまり、会社目線での自己紹介にとどまらず、読んだ人が理解しやすい・悩みを解決できるような内容が評価されやすいということです。

たとえば、次のような工夫が有効です。

-

企業の姿勢や強みを、具体事例で紹介する

→「○○工事で使った新技術」「地域イベントに協賛した理由」など、具体的な出来事を交えて紹介。ただの会社説明ではなく、“経験に基づくストーリー”があると読み手にとっての価値が増します。 -

専門分野の知識を分かりやすく発信する

→「失敗しない倉庫選びのコツ」「建設現場での安全管理ポイント」など、読み手が知りたい情報を分かりやすくまとめると、“信頼できる専門家”と認識されます。 -

採用サイトなら、働く人のリアルな声を掲載する

→「入社のきっかけ」「仕事のやりがい」「1日のスケジュール」など。求人票には書けないリアルな情報が、求職者にとって一番の“有用な情報”です。 - ユーザーの疑問に答える形の「よくある質問(FAQ)」を設ける

→ 「納期はどのくらい?」「対応エリアは?」「見積もりだけでも可能?」など、実際の問い合わせをもとに質問と回答をまとめておくと、AIがそのQ&Aを直接参照して回答に引用することが多くなります。(さらに、前述したようにFAQは構造化データとして設定できるため、その点でもAIに理解されやすいです。) - ページ冒頭に目的や概要文を入れる

→「サービス一覧」といった索引ページ(目次ページ)は単なるリンク集になりがちですが、それだけでは「ユーザーに何を伝えるページなのか」がAIに伝わりません。索引ページであっても、冒頭にページ内容の説明などを入れましょう。そうすることでAIがページの目的を正確に理解でき、「有用な情報をまとめたページ」と認識されやすくなります。

つまり、「このページを見て何か得られた」「読む価値があった」と感じられる内容こそ、AIにとっても推薦したくなる情報になるのです。

3. 更新継続性

もう一つ大切なのが「情報を定期的に更新しているかどうか」です。

AIは、年に一度まとめて更新されるサイトよりも、少しずつでも定期的に動いているサイトを信頼する傾向があります。

-

最新情報を欠かさず発信する

→会社のニュース、採用情報、地域イベント、表彰・受賞などをこまめに掲載。お知らせが半年以上更新されていない状態は、それだけで“活動していない会社”と見なされてしまうこともあります。 -

ブログやコラムを継続的に投稿する

→月1回でも構いません。自社の取り組みや日常業務の工夫などを紹介することで、“今も動いている企業”としてAIにも人にも好印象を与えます。 -

採用サイトでは最新年度の情報を保つ

→前年度以前の採用情報が残っていると、AIが“古い情報”と判断してしまいます。募集年度や社員数などの数字は、年度ごとに更新しておきましょう。

継続して発信している企業ほど、AIから「情報が新鮮で信頼できる」と評価されます。

毎月のニュースや社員インタビューなど、無理のない範囲で続けられる仕組みを作ることが、AI時代の情報発信ではますます大切です。「定期的な小更新」を目指しましょう。

プラスαで意識したい”コツ”

基本のポイントは上記1~3ですが、余裕があればさらに意識したい、コンテンツ作りの重要なコツを2つ紹介します。

●具体性・ストーリー性のある「読み物」にする

AIは、人間の体験・感情・ストーリーを含むコンテンツを、「有用で信頼できる情報」として高く評価する傾向があります。面白いことに、人が読み進めたくなる/感情移入しやすいコンテンツは、AIにも評価されやすいのです。

Googleのコンテンツ評価基準「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を聞いたことがある方もいるでしょう。この中にも「経験(Experience)」が含まれているように、実際に体験した人が語っているコンテンツは、人にも検索エンジンにもAIにも評価される、最強の情報なのです。

せっかくサイトに掲載するならば、淡々と事実を書き連ねるよりも、できる限り「人の目線」で具体的に語る読み物にするのがベストです。

●明確で端的な表現にする

AIは、文法構造を解析して意味を分解し、要約しています。そのため、長く複雑な文よりも、短く整理された構文を好みます。曖昧な文・複雑な文をやめ、主語・述語・目的語を明示しましょう。

さらに、冒頭に簡潔な結論→理由→具体例の順で書くと、AIが要約しやすく、読む人にもスッと内容が入ります。

1つの内容に絞り込まれた簡潔な文こそが、AIにとって“切り出しやすく引用しやすい”情報なのです。

まとめ:AI時代のサイト運用も結局「信頼」と「継続」

以上、企業に求められるAI検索対応のポイントをまとめました。ここまでお読みいただいて感じたと思いますが、AI検索対応とは「これさえやっときゃ大丈夫」的な裏ワザではなく、結局は情報をユーザー目線で丁寧に伝えることの積み重ねにすぎません。

そしてここで解説してきたポイントは、実はそのままSEO対策(検索エンジン最適化)にもなります。「SEOはもう古い、意味がない」と考えるのは誤解で、本質的なSEO対策とAI対策とは、相通じる部分が多いのです。

この記事にまとめたポイントを実践していけば、AIにも人にも検索エンジンにも伝わるサイトになります。そしてそれは、企業の信頼や採用力を自然に高めることにもつながります。

AIが爆発的に普及中の今、早めの対策が鍵です。

「AI対策の概要は分かったけれど、構造の最適化もコンテンツ品質もとても手が回らない…」という方も多いかもしれません。そんなときはぜひ弊社のようなプロに頼っていただければと思います。

関連サービス

お問い合わせやご相談はこちら

無料相談はこちら